...............

...............

.............

.............

.............

.............

............

............

1)- le rostre, et son peu banal stylet !

En leur qualité d'insectes dits "piqueurs-suceurs", les adultes et larves de psylles disposent d'un rostre acéré ... mais pas que ! Chez tous les insectes ainsi qualifiés (cigales ou punaises par exemple) ce rostre comporte et protège un fin stylet chitinisé, canaliculé et rétractable, alliant dureté et souplesse. Plus ou moins long et effilé, ce stylet faussement monobloc résulte de l'évolution ( avec un grand "E" ! ), et de la coaptation de mandibules et mâchoires pouvant à l'origine se présumer classiquement broyeuses.

Concrètement le rostre proprement dit pratique une sorte d'avant trou dans le "garde-manger", en l'occurrence dans les feuilles de l'éléagnus, puis le stylet entre en action et va "pomper" la sève ... là où elle se trouve ! Logique me direz-vous, sauf que le fameux stylet est particulièrement long, beaucoup plus que nécessaire en apparence, sauf à considérer qu'il puisse s'insinuer dans les canaux foliaires pour y puiser le liquide nourricier, ce qui est certainement le cas. Reste à savoir où et comment la bestiole "rengaine" son interminable stylet !

Comme les illustrations ci-dessous et la vidéo le montrent, la longueur du stylet atteint en effet les 3/4 (bon compte ! ) de celle de la bestiole. Le fait est particulièrement patent sur une exuvie imaginale, ce qui confirme la nature chitineuse du stylet, et permet de rappeler que TOUT ce qui est chitinisé mue, y compris les plus fines structures, qu'il s'agisse par exemple des trachéoles aérifères ... ou d'un stylet quelques dizaines de fois plus fin ... qu'un de mes cheveux !

............

............

2)- le "squelette" des pattes postérieures !

Respectant tout ce qui est chitinisé, et détruisant tout ce qui ne l'est pas, un traitement à la potasse caustique ( l'hydroxyde de potassium pour le chimiste ! ) a permis de mettre en évidence, "recto / verso", la complexité du "mécanisme" des pattes postérieures et structures associées. C'est notamment le cas des dispositifs losangiques très comparables aux mécanismes déformables dits "à 4 barres", très utilisés pour initier un mouvement prédéterminé, d'où leur probable implication dans le saut ou dans son pré-positionnement.

3)- le saut ... comment ça marche ! :-) !

En règle générale le saut est la "chasse gardée" des pattes postérieures, d'où de logiques modifications morphologiques, au demeurant aussi simples qu'efficaces. L'adaptation au saut peut en effet se traduire par des fémurs plus volumineux ( et donc plus "musclés" ! ) que ceux des autres pattes, comme chez les altises par exemple. L'allongement plus ou moins conséquent des postérieures, toujours en regard des autres membres, constitue également une excellente option. Souvent complétée par des fémurs "renforcés", c'est même une solution particulièrement efficace, carrément plébiscitée ... par les sauterelles !

Pour info : 1)- chez les collemboles, insectes aptères "inférieurs" de quelques millimètres, le saut est rendu possible par la brusque détente du "furca" ( = "petite fourche" ! ), organe replié ventralement au repos. 2)- Les fémurs postérieurs très renflés de l'Oedemera nobilis sont l'apanage des mâles de ce petit coléoptère, et n'ont donc rien à voir avec le saut.

Concernant les psylles, et plus spécialement celui de l'éléagnus, la littérature et le web se contentent de mentionner leur capacité à sauter ... comme des puces ! Dans le meilleur des cas, faute de mieux, il est fait mention de fémurs postérieurs "légèrement renflés" (Encyclopaedia Universalis par exemple), mais la réalité est tout autre. Si l'aspect des pattes postérieures s'avère en effet très banal, et conforme aux autres membres, leur position à l'instant " T " est à coup sûr particulièrement originale. Cela semble "tout bête", mais compte tenu de l'instantanéité du saut, il m'a fallu un "certain temps" pour subodorer le processus, puis comprendre ... "comment ça marche" !

Dans un premier temps, et les illustrations ci-dessous en témoignent, j'ai été intrigué par la très inhabituelle position "post-mortem" des pattes postérieures, observations faites sur bestioles euthanasiées, puis mises en contention dorsale ... sur étiquettes autocollantes ! Habituellement, est-il besoin de le préciser, les pattes d'un insecte mort peuvent aisément et naturellement se recroqueviller, mais dans tous les cas leur positionnement est aléatoire.

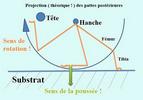

A contrario les pattes postérieures des psylles sont quasi systématiquement rabattues sur la tête, tout en restant le plus souvent subparallèles, mais aussi très rapprochées comme le sont leur insertion au niveau des hanches ( = coxa ! ). Il était évidemment difficile de ne pas y voir un rapport avec le saut, la constance de cette position laissant en outre présager une sorte d'effet ressort susceptible de pouvoir "s'armer". Si tel est bien le cas, le "mécanisme" devrait logiquement siéger au niveau du renflement des hanches et de leurs 2 énigmatiques "pointus". Le "squelette" des pattes postérieures, précédemment illustré, semble bien le confirmer.

.

.

...........

...........

Faute de disposer d'une caméra ultra-rapide (de l'ordre de 1000 images / seconde), permettant de "décortiquer" le mouvement, la multiplication des observations et "cogitations" fait que j'en arrive aux conclusions ci-dessous. Comme vous le verrez, il s'agit d'une sorte de saut "à pattes jointes", la bestiole étant bien la seule à savoir s'il est directionnel ou pas. Perso je pense que l'orientation du saut est le fait du hasard, la localisation de la zone d'appui pouvant néanmoins s'avérer déterminante, en regard du point d'équilibre du corps de l'insecte.

(11

février

2019)

: je cite : Les insectes

pourraient disparaître de la planète d'ici 100 ans

!

..............

..............