Quid

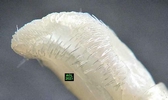

de cette curieuse petite coquille postérieure ? Chemin

faisant un bel escargot aurait-il succombé aux charmes

d'une accorte limace, au point de lui laisser un p'tit souvenir ?

Quid

de cette curieuse petite coquille postérieure ? Chemin

faisant un bel escargot aurait-il succombé aux charmes

d'une accorte limace, au point de lui laisser un p'tit souvenir ?

Que nenni ! Cette limace est en effet une "testacelle", et par-delà l'étonnante coquille vestigiale de son arrière-train, la visqueuse bestiole a une autre originalité, et pas des moindres. Comme vous le verrez, vos laitues et autres "douceurs" habituellement prisées des limaçons et colimaçons n'ont absolument rien à craindre de sa part ... et pour cause !

La faune française comporte 4 espèces de ces peu banales testacelles, lesquelles relèvent du Genre Testacella. Selon "Folia conchyliologica", (n°12, Août 2011), 3 d'entre-elles sont continentales : T. haliotidea (testacelle commune), T. maugei (testacelle atlantique), T. scutulum (testacelle des jardins), La 4e et dernière, T. gestroi (testacelle corso-sarde) est de fait insulaire.

Concrètement ...

Par-delà divers critères morphologiques, pas toujours accessibles sur le vif, la différenciation spécifique du trio continental apparait plus aisée si l'on considère la disposition des sillons latéraux en regard de la coquille. Chez T. scutulum les sillons en question se rejoignent nettement peu avant d'arriver sur ladite coquille; chez T. haliotidea, ces mêmes sillons convergent là encore franchement, mais un faible écart subsiste non moins nettement en arrivant sur la coquille; enfin, chez T. maugei la convergence des sillons est moindre, d'où un écart final beaucoup plus important tendant à approcher la largeur de la fameuse coquille.

Ainsi va la Vie ... au pays des Testacelles !

Ces peu banales limaces passent la majeure partie de leur temps sous terre où elles traquent un "déjeuner" a priori improbable … à savoir les vers de terre ! Comme tout être vivant les testacelles sont soumises aux contingences biologiques et climatiques. A ce titre elles sont connues pour hiverner, mais aussi estiver quand les conditions de vie les y contraignent. Leur menu favori étant soumis aux mêmes conditions, la relation de cause à effet apparaît pour le moins évidente !

L'utilité desdits vers n'étant plus à démontrer, les testacelles pourraient logiquement se voir considérées nuisibles, comme le sont leurs consoeurs végétariennes. En réalité l'impact est négligeable car la densité des espèces animales carnassières est toujours très inférieure à celles de leurs proies, et c'est particulièrement vrai dans le cas présent où le moindre m2 de prairie digne de ce nom, et donc naturelle, peut contenir plusieurs centaines de lombrics en tous genres.

Qu'une testacelle puisse se frayer un chemin sous terre a évidemment de quoi surprendre tant elle semble démunie en regard de l'impressionnant équipement fouisseur de la courtilière ou de la taupe. En fait, mécaniquement parlant, les galeries de lombrics, tout comme les fissures et anfractuosités du sol, s'apparentent à de véritables avant-trous, lesquels permettent au mollusque d'aller plus avant avec une relative facilité. C'est encore plus vrai en terrain naturellement meuble, mais aussi là où le jardinage à l'ancienne est encore de mise. En effet, comme le font les lombrics, la testacelle repousse et tasse la terre latéralement, plus qu'elle ne la creuse. Pour cela elle use à la fois de sa grande capacité d'étirement, mais aussi de la puissance de ses contractions, sans oublier les propriétés lubrifiantes de son mucus. Enfin, moyennant le retrait des tentacules, la tête de la testacelle donne l'impression de pouvoir se transformer en véritable "coin", ou au contraire de s'aplatir telle une lame, facultés là encore de nature à faciliter ses cheminements souterrains.

..

..

...............

...............

Vous l'aurez compris les testacelles sont de peu banales limaces carnassières d'où une très étonnante adaptation, laquelle passe totalement inaperçue … avant de se manifester ! Pour faire simple la bestiole est dotée d'une sorte trompe buccale interne, quasi télescopique et protractile se terminant par une "radula". Assimilable à une langue, cet organe est propre aux mollusques gastéropodes. Présentement cette radula se présente telle une gouttière largement bordée de nombreuses épines cristallines faisant office de dents. Très fines, très acérées, et plus ou moins incurvées vers l'arrière elles rendent toute forme de retrait pratiquement impossible ... sauf quand leur propriétaire le décide !

La régurgitation est en effet possible, notamment en cours d'ingestion, pour peu que la bête soit agressée, ou pense l'être. Idem en cas de lésion, ou de simple dérangement dans ses oeuvres, à moins qu'il lui arrive (qui sait ! ) ... d'avoir les "yeux plus gros que le ventre" ! Vous noterez que la régurgitation est à la mesure de l'ingestion, à savoir aussi "trash" que spectaculaire ... et ce n'est pas la vidéo qui le démentira ! Vous noterez également la déstructuration de la partie ingérée (fusse depuis peu comme ci-dessous), ce qui témoigne de l'efficience de la radula et plus encore de sa "dentition".

..

.. ..

..

.. ..

..........

..........

.........

.........

Ainsi capté par les redoutables épines de la radula, le déjeuner en devenir se retrouve très vite entraîné au fin fond du gosier de la prédatrice. Sur l'instant cette dernière fait littéralement le gros dos afin d'assurer sa prise, tout en améliorant son assise, car le ver ainsi piégé est évidemment bien loin d'être passif, car peu enclin à se laisser faire (*)

En mode interne la fameuse radula reprend du service en intensifiant son œuvre de déstructuration, afin de préparer le passage dans le très volumineux estomac des testacelles. A la demande, un puissant sphincter buccal permet de très efficacement maintenir le ver au fil de son ingestion. Cette dernière semble se faire par à-coups via la coordination du sphincter buccal et de la radula. Schématiquement le premier se relâche quand la seconde tire un tronçon du ver … et il se resserre une fois le tronçon tiré !

(*) Là où tout se passe le plus souvent sous terre, et donc dans des espaces censément limités et contraints, toutes les photos et vidéos relatives à la prédation sont ici fatalement réalisées à l'air libre ... et pour cause ! Les vers ainsi attaqués disposent alors d'une grande liberté de mouvements défensifs, souvent violents (contorsions, enroulements, etc...), lesquels compliquent beaucoup la tâche des prédatrices. Il n'est donc pas rare de voir des vers échapper au pire, du moins quand le rapport des tailles le permet, mais les dents de la radula doivent à coup sûr laisser de "cuisants souvenirs" (si je puis dire !) ... voire elles-mêmes en pâtir !

.........

.........

..........

..........

Compte tenu de la longueur des lombrics ingérés la partie antérieure de la proie est en cours de digestion là où son opposée est encore à l'air libre. Se tortillant souvent en tous sens le ver donne l'impression de vouloir se soustraire au pire, en vain est-il besoin de le préciser. A force de se débattre un ver peut finir par se rompre, notamment en raison de la fragilité induite par la dilacération de ses téguments. On peut également y voir la nécessité d'écourter (c'est le cas de dire !), un repas trop copieusement servi. Contrairement à une idée reçue le tronçon laissé pour compte ne pourra donner vie à un nouveau ver, car la plupart du temps il est dépourvu des organes vitaux rendant le fait possible.