- ACCUEIL -

COLEOPTERES -

LEPIDOPTERES -

AUTRES

-VIDEOS - HISTORIETTES

- NEWS - LIENS

- WANTED

! - MAILS

d'OR

-

-

-

- Les

CIGALES !

La

CIGALE PLÉBÉIENNE (Lyristes plebeja = plebejus)

... and Co !

- (Homoptères

Cicadidae)

-

- (page

3 sur 3)

-

- - pour quitter les

agrandissements, et les

vidéos, faire "page

précédente" dans votre navigateur

-

-

- Le vol !

Les cigales étant des insectes

très "massifs", leurs ailes sont amples, robustes, et

solidement nervurées. Afin d'améliorer la

qualité du vol, le couplage des ailes antérieures

avec les postérieures a été prévu par

Dame Nature, possibilité au demeurant largement

répandue chez les insectes. Les systèmes

d'accrochages sont variés, toujours efficients, et parfois

très originaux, tel le "joug" de certains papillons

nocturnes. En la matière notre cigale fait

particulièrement simple puisqu'il s'agit d'une courte

gouttière fonctionnant sur le principe d'un

"clip".

Sensiblement située au milieu de

la nervure antérieure de l'aile postérieure, cette

gouttière se clipse sur une zone "faite pour" de la nervure

postérieure de l'aile antérieure. Vous noterez que

le clipsage est très librement coulissant, d'où une

parfaite adaptation aux mouvements alaires induits par les

évolutions aériennes de la

bestiole..

-

..................

..................

..................

..................

- à gauche : cigale

plébéienne "étalée". Vous noterez

l'uniformité des ailes, leur parfaite transparence, et la

présence d'une nervure dite "bordante", délimitant

une étroite bordure périphérique

dépourvue de tout renfort, et donc particulièrement

fragile; au centre : ailes isolées montrant

l'efficacité du clipsage; à droite :

illustration comparative du très original couplage des

ailes chez les papillons de type "Sphinx", où une bride

"élastique" de l'aile antérieure s'enroule autour

d'une forte soie articulée de l'aile

postérieure.

-

-

- ... et pour bien comprendre

!

- à gauche:

repérage de la zone de clipsage (voir agrandissement);

au centre : gros plan sur la bordure supérieure de

l'aile inférieure,

- avec mise en évidence de

la gouttière formant "clip"; à droite: gros

plan sur le couplage des ailes par clipsage.

-

La larve !

Qualifiées

d'hémimétaboles les cigales sont des insectes à

métamorphoses incomplètes. La croissance de la larve et

son passage à l'état d'insecte adulte se font en effet

progressivement, au gré de mues successives (le plus souvent

7).

À l' éclosion,

généralement en septembre-octobre, les jeunes

"pré-larves" émergent, et muent quasiment dans la

foulée. Telle une araignée au bout de son fil, la jeune

larvule peut rester appendue à une sorte de court filament

avant de se laisser choir au sol, et de s'y enfouir pour un

développement demandant plusieurs années (le plus

souvent 4, mais 5 pour L. plebeja). Tout comme l'adulte la

larve possède un rostre lui permettant de piquer les racines

des arbres et arbustes, afin d'y prélever les sucs

nécessaires à sa subsistance.

Les larves sont "outillées" pour

creuser et elles ne s'en privent pas, mais elles ne font pas de

véritables galeries, du moins au sens habituel du terme. Au

fur et à mesure de la progression, les déblais issus du

creusement sont en effet "évacués" vers

l'arrière et colmatent ainsi la partie

précédemment creusée. Taillé en forme de

coin le "museau" de la larve prend une part active dans cette

évacuation en refoulant les déblais

latéralement.

- Là où la nature du terrain

l'y oblige ( trop dur, trop sec, ou encore trop friable par

exemple), la bestiole met son urine à profit pour amollir

le substrat, et au besoin "maçonner" sa galerie. Selon

Michel Boulard (1988) l'urine émise à cet effet

emprunte des gouttières ventrales "faites pour", lesquelles

débouchent au niveau des pattes fouisseuses, et donc

à pied d'oeuvre. De plus Dame Nature n'a pas

lésiné car l'urine de la gent cigale comporte un

véritable "liant", lequel ajoute à la

solidité des parois ... et à la

sécurité de la "tunnelière" !

-

- Au terme de sa vie souterraine la

"larve" de cigale (en fait la nymphe) gagne l'air libre et grimpe

sur la végétation environnante (grandes herbes,

buissons, troncs d'arbres, etc…). Solidement agrippée

elle y fera alors sa mue dite imaginale, et donnera au final un

insecte dit "parfait", c.a.d. apte à se reproduire, et

à chanter pour notre plus grand plaisir … s'il s'agit

d'un mâle !

-

- ci-dessus : venant de

sortir de terre, et cramponnées à leur support

(écorce d'un arbre, et bois mort)

- ces nymphes de cigales sont

prêtes pour effectuer leur mue dite

"imaginale".

- ci-dessous à gauche :

exemples d'exuvies imaginales (suite du passage au stade l'adulte,

je le rappelle ! ) de L. plebeja;

au centre : chitine oblige, la

mue du très fin stylet et de sa gaine rendent parfaitement

compte de ce qu'ils étaient sur le vif ... et seront au

stade adulte ! à droite : exemples d'exuvies in

natura. Tous les supports sont bons, dès l'instant

où ils sont censément hors sol et permettent

à la bestiole de s'accrocher pour développer et

sécher ses ailes (végétaux herbacés et

ligneux, troncs des arbres, bois mort à terre, rochers,

murs, murets, clôtures en tous genres, etc ... ).

.............

.............  .............

.............

-

-

-

- à gauche : naturellement

blanches, et constituées d'un fil de chitine

extrêmement fin enroulé à spires jointives

(tel un ressort), les nombreuses trachées respiratoires

muent également. En dehors des troncs trachéens

principaux, les ramifications sont nombreuses, souvent très

fines, voire ténues, mais l'exuviation a pour effet de les

compacter; au centre : la vue ventrale de l'exuvie permet

de constater la présence de forts replis latéraux

(épipleuraux ? ) assurant la protection des orifices

trachéens visibles sur la vue suivante; à droite

: mise en évidence des orifices trachéens ( =

stigmates), par soulèvement du repli protecteur.

Appel à spécialistes "es

cigales" : bien visibles ci-dessus, car plus clairs, plus

minces, et différemment structurés, les segments

abdominaux ventraux (= sternites) proprement dits

présentent la curieuse particularité d'être

nettement "hydrophobes" (et cela en dépit de

l'ancienneté du "stockage" de ces exuvies). Sauf à

considérer qu'il s'agit de la "gouttière urinaire"

précédemment évoquée, hypothèse

me semblant plausible, j'avoue ignorer la raison d'être de

cette particularité ... d'où mon appel !

Les pattes fouisseuses

!

Les larves ( et nymphes ! ) sont

dotées de très élaborées et puissantes

pattes antérieures, dites fouisseuses, sorte de "couteau

suisse" faisant office de pioche, pelle, cisaille et tenaille

(ci-dessous). La mobilité de l'éperon terminal ( en

fait le tibia ! ) associée à sa position et à

sa conformation (apex acéré et bord interne

tranchant), fait que la patte est en effet apte à creuser,

pincer, et cisailler (radicelles par exemple).

Comme les illustrations ci-dessous le

montrent, le cisaillement apparaît d'autant plus efficace

que la partie opposable à la lame de l'éperon est

elle-même tranchante, et de surcroit dentelée pour

assurer une meilleure prise. Les 2 lames glissant l'une contre

l'autre on retrouve le principe même du sécateur, ou

de la cisaille à volaille, les lames de ces engins

étant d'ailleurs très souvent crantées pour

précisément éviter le glissement. Au final,

et une fois de plus, la notion de bionique (étude de

processus biologiques en vue de leur transposition à des

fins industrielles) s'en trouve illustrée.

Pour finir vous noterez la petitesse du

tarse, son articulation basale lui permettant de se rabattre

contre l'éperon "tibial", et d'ainsi se protéger

lors des "gros travaux" (creusements par exemple). En pratique ces

tarses finissent souvent amputés, mais leur rôle

confinant l'accessoire cela ne prête pas à

conséquence, d'autant qu'un tarse "tout neuf" prendra place

lors de la mue suivante.

...............

...............

.............

.............

- Illustration de l'aptitude au

creusement, au pincement, et au cisaillement, à partir de

pattes fouisseuses prélevées sur exuvies nymphales

de L. plebeja.

- à gauche : vue externe et

interne d'une patte droite, avec tarse "sorti". Sur

l'agrandissement de la 1e photo, vous noterez l'évolution

adaptative des composantes de la patte (tarse, tibia,

fémur); au centre : vue interne et externe d'une

patte droite, avec la "pince/cisaille" ouverte, et tarse

"rangé"; à droite : vue externe et interne

d'une patte gauche, avec "pince/cisaille" fermée, et tarse

là aussi "rangé". Vous noterez la parfaite

opposition des "crocs".

-

- Souvenirs de

Gruissan (Aude) !

- Si les cigales aiment se poser sur les

troncs et ramures des grands arbres pour y pousser leurs

stridentes "cymbalisations", leurs larves affectionnent au

contraire les terrains bien exposés. Quand l'occasion se

présente, les sols sablonneux et densément "herbus",

comme ci-dessous, sont carrément plébiscités.

Concrètement les larves émergent du sol quasiment

avec le lever du soleil, et peu après se

"métamorphosent" en cigales adultes via la mue dite

"imaginale". Une fois les téguments durcis, et la

température suffisante, les bestioles prennent leur essor

pour souvent s'installer dans les arbres afin d'y "chanter", et

s'y accoupler. In fine les femelles retourneront là

où elles sont nées pour y pondre ... et finir leur

vie !

-

- Très fournis en

végétaux variés les bords sablonneux de la

lagune de Gruissan donnent vie à de nombreuses larves de

cigales. Fin juin, entre 7 et 8 heures du matin, il était

possible d'y trouver des cigales adultes plus ou moins

récemment écloses. Ayant découvert le fait

peu avant mon départ, je n'ai pas eu l'occasion de

photographier et filmer la "totale", à savoir

l'émergence de la larve, puis son passage à

l'état d'insecte adulte ! Grrrr !

-

-

- ... et de la Grande

Motte (Hérault) !

- Le plus souvent indiscernables,

notamment en milieu herbacé, les trous de sorties des

"larves" de cigales (en fait des nymphes),

- sont ici bien visibles sur de

petites zones dénudées.

-

- Quid de la mue imaginale

!

Très schématiquement la

sécrétion du bien nommé liquide exuvial va

permettre le décollement de la future ... exuvie ! (terme

plus approprié que "mue"). Dans le même temps

l'augmentation de la pression "sanguine" (et donc de l'

hémolymphe), conjuguée à celle de l'air

absorbé, va provoquer la rupture du tégument

thoracique larvaire, selon une ligne médiane dorsale,

brièvement prolongée en "y" en avant des yeux, comme

l'illustration ci-dessous le montre.

L'ouverture ainsi

générée va permettre l'émergence

progressive de l'insecte adulte. Allant de paire la coloration

définitive et le durcissement des téguments feront

suite, le processus demandant plusieurs heures. A terme la

bestiole s'en ira vivre sa vie ( telle que prévue par Dame

Nature ! ) et entre autres "chanter" (cigale oblige ! ) … si

c'est un mâle !

-

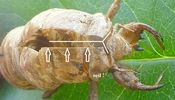

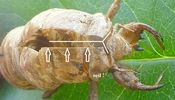

- Mise en évidence de l'ouverture

"fourchue" permettant l'émergence de l'insecte adulte, dit

"parfait", et donc apte à se reproduire. La netteté

de la rupture, soulignée par les flèches,

témoigne bien du parfait prédécoupage de la

carapace, à l'image de nos boîtes de conserves.

Là encore nous ne faisons que copier les "inventions de la

Vie".

-

- La "naissance"

d'une cigale ... comme si vous y étiez

!

- 29 minutes pour

s'extraire !

- ci-dessus : la délicate

sortie de l'enveloppe nymphale se termine par un spectaculaire et

périlleux "rétablissement" permettant de finaliser

l'extraction de l'abdomen. ci-dessous : le

déploiement des ailes, nettement plus "cool" est suivi par

le processus de coloration ( = chromatogenèse ! ) et de

durcissement ( =sclérification ! ) des

téguments.

- ... et 20 minutes

pour déployer les ailes !

- ci-dessous : 4

heures plus tard !

- Un peu en deça de

sa pleine maturité, la bête s'est néanmoins

envolée "franco" au premier

effleurement.

-

En guise de conclusion

...

- Le "temps" ...

c'est aussi cela !

Sachez que les exuvies larvaires

présentées, pattes fouisseuses comprises, ont

été "récoltées" dans l'

Hérault, à Saint Jean de Fos ... en 1986 ! Autant

dire qu'elles "ne datent pas d'hier", et cela malgré une

évidente fragilité pouvant les voir "devenir

poussière" en une fraction de seconde. Comme Ernst

Jünger l'a écrit dans son remarquable Chasses

subtiles : "Il est surprenant de voir combien

d'années ces petits objets fragiles résistent aux

injures du temps. Nous possédons encore des feuilles

d'herbier qu'ont annotées un Linné, un

Chamisso, des scarabées déterminés par

Fabricius, de Geer, le comte Dejean" .... et ces

illustres naturalistes, et précurseurs, "datent" des 17e et

18e siècle !

Toujours à propos du temps, et de son

illustration, je ferais état d'une cigale d'Amérique du

Nord, Magicicada septemdecim,

(*)

qui détient un très

étonnant record, puisque son développement larvaire, et

donc souterrain, demande en effet 17 ans. A l'inverse, et ce n'est

pas le moins étonnant, ni le moindre des paradoxes, la cigale

adulte ne vit que quelques jours, voire quelques heures, puisqu'elle

naît au crépuscule et peut passer de vie à

trépas dans la journée qui suit, sa seule raison

d'être étant d'assurer la pérennité de son

espèce. J'ajouterais que les

émergences sont massives, et donc parfaitement

synchronisées, d'où la fabuleuse précision d'un

rendez-vous pourtant fixé par la Vie 17 ans auparavant.

Au final, et je pense que vous en conviendrez,

on ne peut que rester confondu devant l'étrange

destinée de cet insecte.

- (*)

Une très étonnante séquence

consacrée à cette espèce est passée

dans le cadre d'une excellente et fort ancienne émission

télévisée (C+) intitulée "Si nous

étions des animaux", avec pour sous-titre "l'illusion du

temps".

-

- YouTube aidant,

d'innombrables vidéos sont actuellement

proposées,

- mais

celle-ci est vraiment remarquable !

-

FIN

FIN -

- les pages entomologiques d'

andré lequet

:

http://www.insectes-net.fr

..................

..................

..................

..................

.............

.............  .............

.............

...............

...............

.............

.............