Fut un temps où les défoliants défeuillaient, mais de nos jours ils défolient, comme le font les défoliateurs. Par contre il est toujours possible d'effeuiller un végétal, à l'image de l'emblématique marguerite. Ce dernier effeuillage aurait même, du moins le dit-on, inspiré des versions nettement plus anatomiques que botaniques … mais c'est là une autre histoire !

En fait, et vous l'aurez compris il s'agit de préciser l'action et la nature de ce qui relève du chimique "pur et dur", du genre des défoliants employés en agriculture, ou encore de ceux utilisés lors de guerres (tel le fameux "agent orange", de sinistre mémoire). A contrario les défoliations biologiques sont imputables à des insectes, chenilles, maladies, ces divers organismes étant alors qualifiés de défoliateurs (trices) par opposition aux défoliants chimiques précités.

Présentation !

Toutes les espèces de chênes faisant ventre, la bien nommée tordeuse verte du chêne (alias Tortrix viridana pour les initiés) est un petit papillon nocturne dont l'envergure excède de peu les 2 cm. Il relève de la nombreuse Famille des Tortricidés dont plus de 630 espèces sont répertoriées en France. Bien entendu ce papillon a ses spécificités biologiques, ce qui n'a rien d'innovant chez les insectes, mais comme vous le verrez il y des spécificités ... plus spécifiques que d'autres !

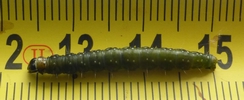

En dépit de sa petitesse, et d'une chenille à l'avenant, ce papillon est capable de dénuder un chêne, comme peuvent le faire des espèces défoliatrices beaucoup plus grandes, telles le "Cul-brun" (Euproctis chrysorrhoea) et le "Disparate" (Lymantria dispar), ces 2 bombyx étant pourtant dotés de chenilles beaucoup plus grandes et non moins boulimiques.

Les chenilles n'étant, dit-on, que des "tubes digestifs", tout ce qui entre d'un bout ressort de l'autre en un temps record ! A titre d'exemple, une "coloc" de notre Tortrix m'a gratifié de 73 crottes en l'espace de 24 h, soit une défécation toutes les 20 minutes. Au risque de tomber dans le "scato", il est évidemment tentant d'extrapoler. De fait, et pardon d'avoir succombé, mais si vos passages aux toilettes durent 5 minutes, vous allez devoir "siéger" ... 6h par jour !

L'efficience (si l'on peut dire ! ) de cette tordeuse tient bien sûr à ses nombreuses chenilles, mais avant tout au fait qu'elles ont en quelque sorte la primeur en s'attaquant directement aux bourgeons. A contrario les bombyx précités sont généralement un peu plus tardifs, mais leurs chenilles sont à la fois plus grosses, et mieux "armées", ce qui leur permet d'attaquer un feuillage censément plus développé.

Bien que ce petit papillon nocturne soit très commun, ses méfaits sont très vite "gommés" par la rapide et classique repousse du feuillage, la fragilité de ce dernier le rendant toutefois très vulnérable à l'oïdium, notamment quand chaleur et humidité s'en mêlent. En réalité les potentielles nuisances de cette tordeuse sont tempérées par une contingence alimentaire très restrictive. La survie de la chenille est en effet tributaire d'une éclosion devant correspondre pile poil avec le verdissement de la pointe du bourgeon, phase correspondant à une maximale et impérative tendreté du "déjeuner". Il s'ensuit bien sûr de réelles contraintes liées à la météo, mais aussi aux chênes eux-mêmes (espèces / écotypes).

Si l'éclosion est trop précoce l'écaillure dudit bourgeon le préserve en effet des jeunes mandibules, et dès le début du "débourrage" la dureté de la cuticule de la feuille en devenir s'y oppose pareillement. Ces exigences font que des chênes dénudés peuvent voisiner avec des essences identiques abondamment feuillues, constat suscitant logiquement de multiples interrogations, voire une certaine incompréhension, comme ci-dessous exposées.

Selon un dicton bien connu "l'heure, c'est l'heure" (etc...), tel pourrait se résumer la saga de cette petite chenille dont les spectaculaires effets, ci-dessus présentés, ont été fortuitement découverts lors de la Pentecôte 2024 au lieu-dit "Bout de Bois", non loin d' Héric (Loire-Atlantique).

Pour conclure cette présentation j'ajouterais que ces petits papillons nocturnes volètent volontiers de jour alentour de leurs arbres de prédilection, et se complaisent à prendre des bains de soleil sur la végétation environnante. Quand ils sont nombreux, ce qui est fréquemment le cas, le moindre dérangement peut générer de spectaculaires envols. La légèreté de ce papillon, et la médiocrité de son vol, font que la dispersion de l'espèce est largement favorisée par le vent.

Le dimorphisme sexuel et l'accouplement !

Les sexes sont très comparables, sauf qu'à y regarder de près (et au besoin de très près !) l'abdomen des femelles est évidemment plus volumineux (stockage des oeufs oblige ! ) avec les côtés parallèles, et l'extrémité plus ou moins largement arrondie. A l'inverse l'abdomen du mâle est nettement plus étroit, et en quelque sorte plus "pointu". Eu égard à la petitesse de ces papillons, et bien qu'un œil exercé puisse suffire, le recours à un "compte-fils" ou une loupe classique peut s'avérer nécessaire.

Pour les plus curieux tout se passe, génétiquement parlant, au niveau des extrémités abdominales ventrales, et donc des derniers " sternites ", autrement dit des bien nommées ... "plaques génitales" ! C'est valable pour tous les insectes, mais présentement, petitesse oblige, une bonne loupe est nécessaire. L'accouplement dit "tête bêche", comme ci-dessous, est également classique, et s'observe chez de très nombreux insectes, si ce n'est la majorité.

...............

...............

L'œuf et la ponte !

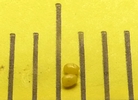

Entomologiste oblige, j'ai eu l'occasion d'en voir de toutes tailles, formes, couleurs, ornementations, protections, dispositions, mais là il s'agit pour moi d'une nouveauté. Sans doute dérangée par mes observations nocturnes (fussent-t-elles en lumière très atténuée) une pondeuse m'a gratifié de ce qui s'apparente au "jaune" d'un œuf sur le plat. Même aspect, couleur, et texture, confirmant en cela 2 dissections de prime abord passablement déconcertantes, du moins en regard de ce que je m'attendais à trouver, à savoir des œufs dignes de ce nom, et non des amas de formes quasi inconsistantes, en raison de l'apparente absence d'un véritable chorion !

En toute logique les œufs sont petits, mais compte tenu de la taille du papillon ils pourraient l'être encore plus. Ils sont néanmoins suffisamment "minus" pour qu'il soit impossible de les repérer à l'œil nu, d'autant qu'une fois pondus ils vont s'aplatir pour prendre l'aspect ci-dessus précisé. De plus la pondeuse fait en sorte de les protéger, car par-delà leur fragilité ils devront supporter les intempéries hivernales, sans parler des prédateurs ... jamais bien loin !

Le volume alimentaire des bourgeons étant censément limité, les oeufs de cette tordeuse sont souvent émis par paires sur les jeunes rameaux, à l'exclusion des pousses de l'année. Il est également possible qu'un "marqueur" (phéromone ou autre) signale que la place est déjà occupée, enjoignant ainsi ... d'aller voir ailleurs ! La toute proximité des cicatrices foliaires est appréciée, mais sans être exclusive. La partie basale des bourgeons et branchettes secondaires peut par exemple convenir, et donc être choisie, mais les zones totalement lisses sont par contre nettement délaissées.

Là où l'écaillure de certains papillons peut être mise en œuvre pour protéger les pontes, la technique de cette tordeuse est pour le moins originale. Comme les illustrations ci-dessous le montre, l'extrémité abdominale de la femelle est dotée d'une véritable brosse semi circulaire escamotable permettant de littéralement "balayer" le support en vue d'y récupérer … tout ce qui doit (ou peut ! ) l'être ! Vous noterez, et ce n'est pas banal, que la brosse est en fait constituée de 2 lèvres frangées dont l'ouverture donne accès à deux cavités contiguës, plus ou moins ovoïdes, servant à stocker les "matériaux" collectés, en l'attente de leur mise en oeuvre.

La chanceuse et initiale extraction, (en plus d'un seul tenant !), du contenu d'une paire de ces réceptacles confirme bien le caractère possiblement "tout venant" des "récupérations". Pour autant l'aspect particulièrement hétéroclite de cette récolte apparaît très inhabituel en regard des multiples observations ultérieures, ces dernières étant plus conformes aux enduits déposés sur les oeufs, ainsi qu'au mimétisme chromatique (= homochromie) qui souvent s'ensuit.

Dans la très grande majorité des observations, l'homogénéité de la coloration semble à l'évidence résulter de la collecte d'algues vertes, très communes sur les arbres. Par contre on peut s'interroger sur la nature et la provenance des éléments fibreux bien visibles dans le prélèvement initial, même si une hétérogénéité de bien moindre ampleur est parfois observable.

................

................

Précédant logiquement la ponte, la collecte des "matériaux" (aussi divers soient-ils !), implique des mouvements abdominaux visiblement très soutenus et rythmés (vidéo faisant foi !), lesquels se répercutent fatalement sur le papillon lui-même. Il s'ensuit une sorte de "danse" cadencée, très inattendue, dont on est loin d'imaginer le pourquoi du comment, du moins avant d'en avoir "décortiqué" les raisons et le processus, ci-dessus explicités.

Au passage vous noterez que Dame Nature, via la modeste bestiole, a inventé le principe même du "ramasse-miettes" ou encore du balai mécanique, et cela bien avant l'homme. Ce constat me remet en mémoire le Pr. Robert Sellier, "boss" du labo de Zoologie où j'exerçais, qui se plaisait à dire et démontrer que l'homme avait inventé une seule chose … la roue plate !